Espiritualidad y esoterismo en Dragon Ball (parte 1)

Análisis filosófico, esotérico y ético de una historia que cumple 40 años

Bueno, el nivel de freakismo de este artículo va a reventar todos los termómetros (ahora no sé qué otro instrumento podría medir esto). Casi seguro que a tu ligue, pareja, marido, padre y, quién sabe, abuelo le puede interesar. Si quieres sorprenderlos aquí tienes "chicha de la buena".

Tenía 7 años (1990) cuando la televisión autonómica (TV3) estrenó la serie que sin duda más marcaría a la generación de mi época, las anteriores y posteriores. Para mí siempre será "Bola de drac" (y siempre será así), no obstante hablaré en este artículo de "Dragon Ball" para hacer la redacción más inclusiva.

Dragon Ball se compone de 4 obras (Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super). Voy a omitir GT porque es una mierda comercial que nunca estuvo en el manga original, lo siento. Nunca pude ver más de 2 episodios y puede que me equivoque en mi juicio justo y constructivo. Pero es que me da igual.

DISCLAIMER: Es demasiado difícil escribir todo esto sin estar extremadamente entusiasmado y emocionado. Es probable que vaya actualizando el artículo en los próximos meses a medida que vaya profundizando en algunas reflexiones. Además habrá una segunda parte pues me estaba quedando muy largo.

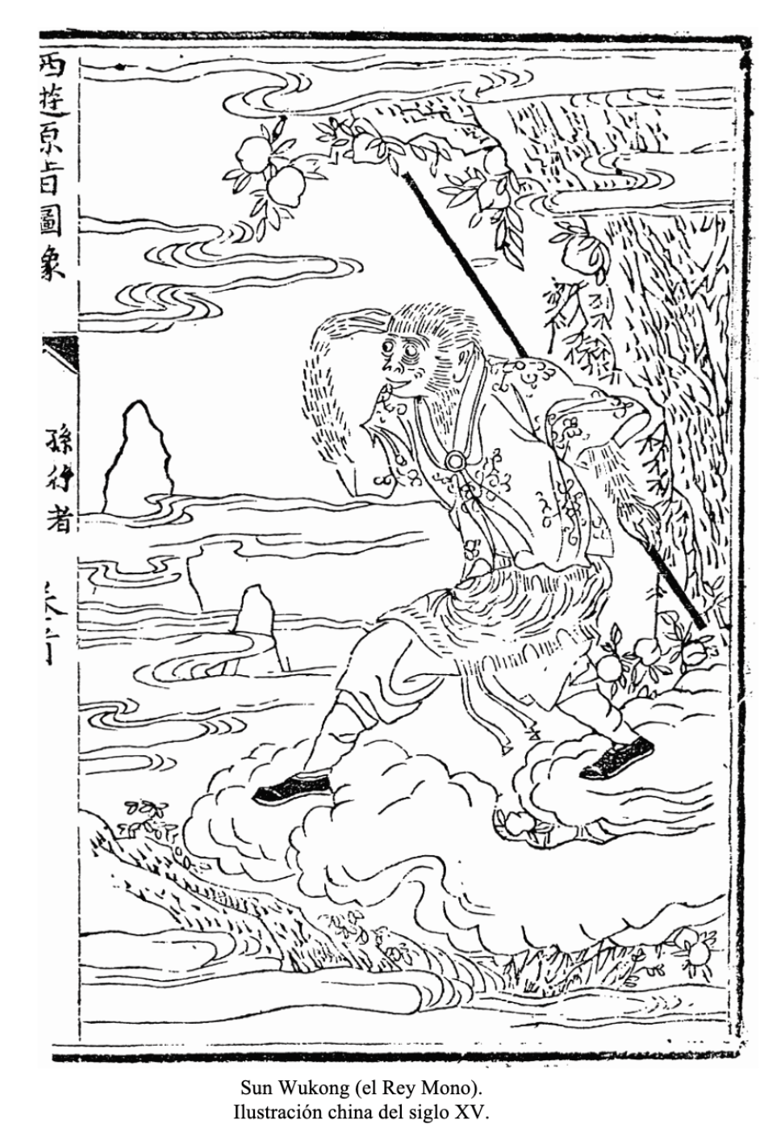

La historia de Son Goku -sus amigos, familia y enemigos- es una creación de Akira Toriyama, inspirada en muchas influencias culturales, sobre todo el clásico de literatura china del siglo XVI, "Viaje al Oeste", atribuido a Wu Cheng'en (es el regalo perfecto y os recomiendo esta versión reducida: aquí). Narra la peregrinación de un monje budista (Xuanzang) acompañado de discípulos sobrenaturales, incluido Sun Wukong (el Rey Mono), en busca de escrituras sagradas budistas. Constituye una síntesis de confucianismo, taoísmo y budismo en la cultura china. Podría pararme un buen rato en esto pero este post lo quiero orientar, sobre todo, a explorar la dimensión espiritual, iniciática, esotérica, ética y filosófica de la serie. Recuerdo que cuando estudiaba filosofía me planteé alguna vez hacer alguna investigación académica al respecto, pero otros temas me motivaron más. Recientemente salió una última temporada: Dragon Ball Super (el manga empezó a publicarse en 2015). La dejó por aquí: en catalán (gratis) y en castellano (de pago). Esto reanimó mi interés en explorar esta temática bajo una perspectiva que va más allá de la fantasía y las artes marciales.

Respiración. Respiración. Respiración. Estoy muy emocionado ahora mismo... Como Son Goku cuando conoce un enemigo poderoso.

Bueno, sigamos. Al final os pongo bibliografía por si os apetece leer alguna fuentes interesantes. Otras fuentes las enlazaré directamente en el texto.

COSMOVISIÓN

Más allá de influencias narrativas, Dragon Ball construye su cosmovisión inspirándose en religiones orientales. La serie postula un universo donde lo divino y lo humano coexisten e interactúan: existen dioses creadores y de la destrucción, reinos celestiales, deidades menores que supervisan sectores del cosmos, y un ciclo de muerte y reencarnación. Esta estructura refleja en parte conceptos del hinduismo y budismo (con sus múltiples deidades y reinos celestiales), pero también del sintoísmo (dioses locales tutores) e incluso del cristianismo (cielo e infierno, resurrecciones). El resultado es un intrincado panteón único en la ficción. Todo ello desdibujó la cosmovisión que la escuela religiosa me enseñaba. Imagino que esto me abrió la mente y el alma a otras dimensiones.

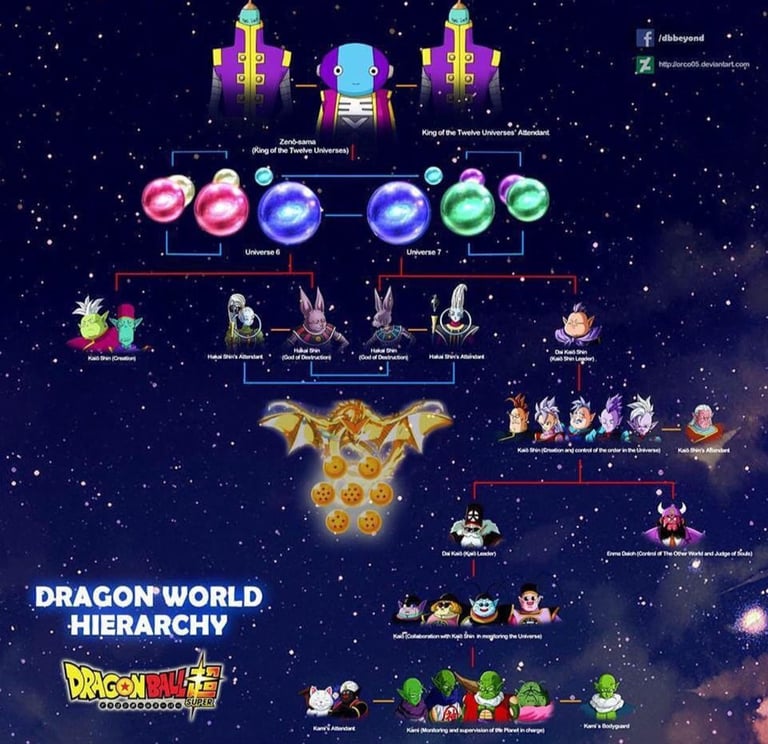

En Dragon Ball, la Tierra tiene un Dios guardián (Kami-sama), que resulta ser un ser verde más feo que Freedy Krueger de raza Namek (extraterrestre) -detalle que sugiere que “lo divino” no es omnipotente ni necesariamente sobrenatural, sino que puede ser una forma de vida avanzada con gran sabiduría. Aún así, en la lógica interna, Kami-sama cumple el rol de deidad benevolente que crea las bolas del dragón terrestres (con las que pedir un deseo una vez reunidas) y vela por la humanidad, similar a un “dios tutelar” estilo sintoísmo. Pero Kami-sama es solo el escalón inicial de una jerarquía de divinidades: por encima están los Kaios o “Señores del Mundo”, cada uno gobernando un cuadrante galáctico, y por encima de todos el Gran Kaio. Más arriba se encuentran los Supremos Kaio o dioses creadores), uno por universo, balanceados por los Hakaishin (Dioses de la Destrucción) encargados de la destrucción creativa, y en la cúspide el misterioso Zen’o, monarca absoluto de todos los universos. Esta compleja burocracia divina tiene ecos evidentes de la cosmología budista e hinduista: en el budismo Mahayana, por ejemplo, se habla de incontables “tierras de Buda” regidas por Budas y Bodhisattvas en distintas jerarquías, aunque todos subordinados en última instancia a la Verdad Última (el Dharmakaya). En Dragon Ball no existe un “Dios supremo” moral, pero Zen’o juega un papel análogo al de un demiurgo caprichoso que puede crear o borrar universos a voluntad. Esto ofrece una perspectiva muy disruptiva para los que estamos acostumbrados a una espiritualidad o religión marcada por una ética específica y comprensiva para los humanos.

Un elemento especialmente significativo es la presencia del ciclo de muerte y renacimiento. En Dragon Ball, la muerte no es definitiva: el alma del fallecido viaja al otro mundo donde el Rey Enma (Yama en la tradición hindu-budista) juzga si merece ir al Cielo o al Infierno (conceptos claramente inspirados en el imaginario religioso popular) . Más aún, mediante las bolas del dragón es posible resucitar a los muertos, lo cual ocurre con frecuencia en la trama. Goku mismo muere y revive varias veces (sacrificándose contra Raditz, luego en Cell, etc.) y retorna más fuerte tras cada experiencia. Este ciclo de muerte-reencarnación-ascenso es un paralelismo obvio con la doctrina del samsara en el hinduismo-budismo: las almas renacen, idealmente progresando espiritualmente en cada vida. La diferencia es que en Dragon Ball los personajes conservan memoria e identidad tras revivir (no es un nuevo cuerpo diferente, sino el mismo restaurado), pero filosóficamente podríamos ver cada “resurrección” de Goku como un símbolo de su avance a un nuevo nivel de existencia, tal como el alma que renace para continuar su aprendizaje kármico. Esta normalización de la muerte transmite, en clave divulgativa, una idea espiritual profunda: la muerte es parte de un ciclo más amplio de la existencia, no un final absoluto.

Antes de seguir, un poco de humor: AQUÍ

¿Quién no ha intentado concentrar su ki para lanzar un kame hame ha?

Uno de los aportes más distintivos de Dragon Ball a la cultura popular es la popularización del ki como fuerza tangible. En la serie, los personajes entrenan para aumentar su ki, lo concentran en partes del cuerpo para volar o lanzar técnicas (Kame Hame Ha, Makankoosappo, Genkidama, etc.), detectan el ki de otros a distancia e incluso lo suprimen para esconder su poder. Esta idea hunde sus raíces en creencias reales de las artes marciales orientales: el ki/chi se considera la energía vital que fluye por el cuerpo y cuya correcta circulación y fortalecimiento permite hazañas extraordinarias. En las prácticas de kung-fu o tai chi chinas se habla de cultivar el chi interno; del mismo modo, la serie muestra a Goku y compañía realizando rigurosos ejercicios físicos y mentales para desbloquear ese poder latente.

Según explicó el propio Toriyama, el ki en Dragon Ball no es solo fuerza bruta, sino una combinación de energía, coraje y mente. Esto indica que la potencia de un guerrero depende tanto de su condición física como de su fortaleza emocional y claridad mental. Y es que es un planteamiento muy acorde con la filosofía de las artes marciales clásicas, que buscan el equilibrio entre cuerpo y espíritu. Un luchador debe entrenar su resistencia y técnica, pero también su valor (no tener miedo en combate) y su concentración mental. Por ejemplo, Goku frecuentemente supera a enemigos más poderosos gracias a su corazón puro y a su foco en mejorar, donde otros sucumben al ego o al miedo.

En la serie, aprender a controlar el ki es tan importante como ampliarlo. Un exceso de energía sin control puede volverse inestable. Por eso personajes como Maestro Roshi entrenan a Goku y Krilin primero en disciplina y concentración -por medio de tareas aparentemente mundanas como labrar el campo o transportar leche– antes de enseñarles técnicas de combate, muy en la línea de Karate Kid ("Dar cera, pulir cera"). Este énfasis refleja la idea zen de que la maestría externa surge de la maestría interna: el entrenamiento físico es a la vez entrenamiento mental. Roshi llama a esto entrenar el “espíritu de pelea” tanto como la fuerza. Los personajes de Dragon Ball suelen retirarse a lugares remotos (la Torre de Karin, la Habitación del Tiempo, el planeta de Kaio) a entrenar intensamente, enfrentando no solo retos físicos sino sus propios límites internos, en una suerte de peregrinación ascética. Como señala Padula, el ciclo típico de los mangas de combate (“pelear, perder, entrenar, pelear y ganar”) es paralelo al camino espiritual de iteradas caídas y aprendizajes hasta alcanzar la iluminación . El verdadero enemigo a vencer es uno mismo, nuestros apegos y debilidades; cada combate perdido muestra qué nos falta por pulir.

Toda esta visión queda poéticamente ilustrada en la serie durante la saga de Cell: Goku y Gohan realizan una meditación durante el último tramo de su entrenamiento en la Cámara del Tiempo (un lugar que puedes vivir un año mientras que en el exterior solamente transcurre un día). Tras superar el punto de saturación física, Goku entiende que para ascender de nivel debe relajar la mente y calmar el ki, en lugar de tensarse más. Este momento preludia la idea de que un estado mental sereno (no obsesionado con el poder) paradójicamente permite acceder a un ki más alto. Es un guiño a la filosofía taoísta del wu wei, “acción sin esfuerzo”, donde la máxima efectividad surge del no-forzar. Hablaremos de nuevo sobre ello más adelante.

En Dragon Ball, los guerreros continuamente rompen sus límites a través del entrenamiento y experiencias extremas. Los Saiyajins, en particular, poseen la habilidad innata de crecer en poder cada vez que se recuperan de heridas graves (el llamado Zenkai). Lo que no te mata te hace más fuerte, literalmente. Este rasgo biológico ficticio encarna una filosofía resiliente llevada al extremo: cada crisis es una oportunidad de crecimiento. Es una dinámica casi faustiana: buscar la muerte para renacer superior. Desde una perspectiva esotérica, esto recuerda a los procesos de alquimia interna: a través del dolor y la prueba (calcinación simbólica), el individuo transmuta su “plomo” en “oro”, es decir, emerge fortalecido en cuerpo y espíritu. Así es, los Saiyajins experimentan una capacidad de adaptación evolutiva donde cada herida mortal superada desbloquea una nueva porción de energía previamente latente.

En psicología transpersonal se habla a veces de “la crisis como despertar”. Muchos relatos espirituales cuentan que el individuo tuvo que “morir” (no siempre físicamente, a veces una muerte del ego, una depresión, etc.) para luego renacer transformado. La raza Saiyan convierte este proceso en parte de su evolución natural. Podríamos aventurar que Toriyama, intencional o no, imprimió en los Saiyajins la idea de la transformación a través del sacrificio: Goku se sacrifica repetidamente y regresa más poderoso (muere contra Cell, vuelve con fuerza incrementada desde el Otro Mundo). Vegeta se sacrifica en Buu explotando su cuerpo, y más adelante alcanza nuevas alturas de poder (SS Blue Evolucionado, etc.). Este patrón de sacrificio/ ascenso recuerda al mito del Ave Fénix. Y de hecho, uno de los temas éticos de la saga es el valor del sacrificio altruista (lo exploraremos en la 2ª parte otro día). Aquí lo vemos traducido en términos de poder: dar la vida por otros, en Dragon Ball, no es en vano; la rueda del karma lo regresa en forma de más poder y una nueva oportunidad de luchar.

Esta idea tiene sorprendentes paralelos con leyendas de artes marciales y medicina tradicional. Se cuenta como leyenda que antiguamente la acupuntura se descubrió cuando guerreros heridos en ciertos puntos del cuerpo sanaban dolencias previas. En Dragon Ball se lleva al extremo: una herida casi letal “abre” canales de energía internos obstruidos, liberando una oleada de poder en el siguiente combate. Es como si los personajes desbloquearan chakras cerrados a través de choques violentos que fuerzan la circulación del ki. Goku aplicó este principio en su viaje a Namek entrenando dentro de la nave: se llevó físicamente “al punto de quiebre” varias veces y luego sanó con semillas mágicas (Senzu), repitiendo el ciclo, y al final emergió con habilidades extraordinarias como leer la mente y percibir visiones del pasado. Esto parece sacado directamente de manuales esotéricos donde someter al cuerpo a rigores (ayuno, disciplinas, etc.) despierta siddhis (poderes psíquicos). Bardock, el padre de Goku, recibe incluso un golpe en la nuca justamente en un punto de acupuntura (conocido como “Puerta de los Mudos”) por parte de un alienígena en Kanassa, y ese impacto específico desbloquea en Bardock la clarividencia del futuro. Es un detalle casi místico: la “apertura” de cierto chakra le permite ver el destino, comprender la consecuencia de los actos (karma) y finalmente encontrar paz antes de morir. La narración sugiere que a veces el conocimiento verdadero llega no por palabras sino por un “golpe” que despierta la mente, una metáfora que recuerda las técnicas zen donde un maestro puede propinar un bastonazo para provocar la iluminación repentina del discípulo.

En suma, la utilización del ki en Dragon Ball está imbuida de un significado espiritual. No es solo “energía de pelea” en un sentido de videojuego, sino que representa la energía vital universal canalizada por individuos en proporción a su desarrollo integral. Los personajes que logran las mayores cotas de ki son aquellos que han afinado cuerpo, corazón y mente en sincronía. La serie nos muestra meditación, control de la respiración, concentración intensa y pureza de intención como ingredientes para elevar el ki. Y cuando ese ki se une colectivamente (por ejemplo, en la técnica de la Genkidama, donde un pedazo de la fuerza vital de todos los seres dentro del alcance se combina en una gigantesca bola de virtud pura) se alcanza una dimensión casi religiosa: es la “energía del universo” actuando para derrotar al mal. Esto claramente evoca nociones orientales como la interconexión de toda la vida (Brahman en la filosofía védica, la energía cósmica unitaria) y la idea de que un individuo en armonía con esa energía mayor puede obrar milagros. Goku, al hacer la Genkidama, actúa casi como un sacerdote dirigiendo una oración colectiva ( los brazos en alto convocando la esencia de miles de seres) y el resultado es la manifestación física de una fuerza espiritual común que purifica (destruye al enemigo) salvando el mundo.

Queda claro que el ki en Dragon Ball es mucho más que un recurso narrativo de poder: es la columna vertebral de su filosofía combativa y mística. A través del ki, la serie comunica la vieja enseñanza de las artes marciales: el verdadero poder proviene de la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y conecta al individuo con la energía de la vida misma. Como dijo Padula, experto en esta obra, “los guerreros de Dragon Ball son en el fondo guerreros espirituales”, pues unen su mente y cuerpo a factores sobrenaturales, avanzando solo limitado por su propia determinación y potencial espiritual . Esta noción de guerrero espiritual nos sirve de puente al siguiente tema: las transformaciones y evoluciones que viven estos guerreros en su camino hacia niveles de poder casi divinos.

SUPERACIÓN CONTÍNUA

Y por ahora paro. Tengo bastante avanzada la segunda parte en la cual hablaré de las transformaciones, así como la ética detrás de la serie, para mí todo un modelo. Gracias por llegar hasta aquí.

CONTINUARÁ...

Harlock, J. D. (2023, 9 de noviembre). “Dragon Ball” to Soto Zen. Tricycle: The Buddhist Review. AQUÍ

Takehara, I. (2023). Philosophy, Soul, Politics and Power in Dragon Ball Z. En Anime and Philosophy. AQUÍ

Kent, S. (2025). Vegeta’s Pride & Rebuilding of Self. Geeky Stoics. AQUÍ

Padula, D. (2013). Dragon Ball Z “It’s Over 9000!”: When Worldviews Collide. AQUÍ

Suzuki, D. T. (1959). Zen and Japanese Culture. Princeton University Press. AQUÍ

Ishii, K. (2023). Pop culture to shūkyō joron (Introducción a la relación entre la cultura pop y la religión). Kokugakuin Zasshi, 116(11). AQUÍ (está en japonés pero se puede leer con traductores)